子宮頸がん(HPV)

ページ番号 1010296 更新日 2026年1月16日

対象

- 小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女子

※予診票は、小学6年生になる直前に郵送します。

【経過措置】

接種勧奨差し控えの影響で接種の機会を逸した平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は、令和8(2026)年3月31日まで公費で接種が受けられます。

標準的な接種期間

中学1年生

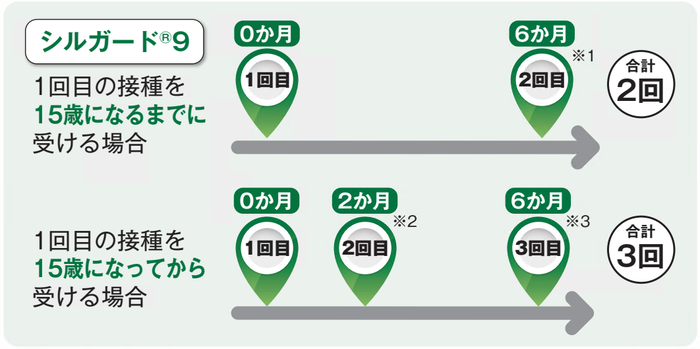

9価(シルガード)

- 1回目の接種を15歳未満で受ける場合

6か月以上の間隔をあけて2回行う。

上記の方法をとることができない場合は、5カ月以上の間隔をあけて2回行う。(※1)

- 1回目の接種を15歳以上で受ける場合

2か月の間隔をあけて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をあけて1回行う。

上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をあけて1回行う。(※2・3)

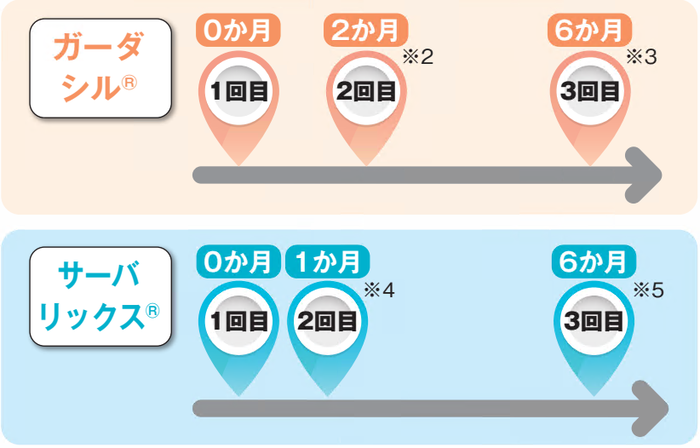

4価(ガーダシル)

令和8(2026)年4月1日から、定期接種で用いるワクチンから除かれ、9価のみになります。

4価で定期接種を開始し、3回の接種を終了していない方で、令和8年(2026)年度以降に定期接種を希望される場合には、残りの回数分は9価での接種となります。

2か月の間隔をあけて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をあけて1回行う。

上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をあけて1回行う。(※2・3)

2価(サーバリックス)

令和8(2026)年4月1日から、定期接種で用いるワクチンから除かれ、9価のみになります。

2価で定期接種を開始し、3回の接種を終了していない方で、令和8年(2026)年度以降に定期接種を希望される場合には、残りの回数分は9価での接種となります。

1か月の間隔をあけて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をあけて1回行う。

上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回行った後、1回目の注射から5か月以上、かつ、2回目の注射から2か月半以上の間隔をあけて1回行う。(※4・5)

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしています。途中から9価HPVワクチンに変更する場合、医師と相談の上ご判断ください。交互接種も公費対象となります。

ワクチンの種類

不活化ワクチン

持ち物

- 予診票

- 母子健康手帳

- マイナ保険証など(住所・年齢などを確認できるもの)

- 同意書(保護者が同伴できない場合)※13歳以上16歳未満

子宮頸がん(HPV)個別接種医療機関一覧

病気について

子宮頸がんの現状

子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代が発症する女性のがんの中で、高い割合を占めるがんです。

日本では毎年、約1万人の女性がかかる病気で、毎年、約3,000人の女性が亡くなっています。20歳代から増え始め、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、年間約1,000人います。

子宮頸がんにかかる仕組み

子宮頸がんは、子宮頚部の細胞がトパピローマウイルス(HPV)に持続的に感染することで、異形成(がんになる手前の状態:前がん病変)を生じた後、がんに至ることが明らかになっています。HPVに感染したとしても、多くの場合は数年以内に自然と正常に戻りますが、一部の人で、HPVがなくならず持続的に感染した状態になり、数年から数十年かけて進行し、子宮頸がんに至る場合があります。また、HPVの感染は、主に性的接触によって起こるため、感染のリスクは一生のうちに何度も起こりえます。

子宮頸がんの治療

子宮頸がんは、定期的に検診を受けるなどして早期に発見し手術等の治療を受ければ、多くの場合、命を落とさずに治すことができる病気です。病状が進んだ後で前がん病変(異形成)や子宮頸がんの段階で見つかると、手術が必要になる場合が少なくありません。病状によって手術の方法は異なりますが、子宮の一部を切り取ることで、妊娠したときに早産のリスクが高まったり、子宮を失うことで妊娠できなくなったりすることがあります。

HPVワクチンの効果

HPVワクチンのうち、ガーダシル(2価)及びサーバリックス(4価)は、子宮頸がんの原因の50~70%を占めるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。また、シルガード(9価)は、それに加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐことができると言われています。

公費で受けられるHPVワクチンの接種により、感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。

海外や日本で行われた疫学調査(集団を対象として病気の発生などを調べる調査)では、HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。

また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

HPVワクチンの接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。

子宮頸がん検診

予防接種で全ての子宮頸がんを予防できるわけではありません。

早期発見のため、20歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診を受けましょう。

情報発信元

こども部 こども若者家庭センター 子育てサポートグループ

〒438-0077

静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)2階

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

電話:0538-37-2012

ファクス:0538-37-2812

こども部 こども若者家庭センター 子育てサポートグループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。